年越しにぴったりの絵本があります。

図柄も色使いも内容も、年の瀬から新年にぴったり。

それが、『十二支の年越し』です。

木版画で描かれた動物たちはユニークで、どこかにいそうな人みたい。

そんな十二支の動物たちが、年の瀬から新年を迎える様子を描いた絵本です。

十二支といっしょに、年末のあわただしさを感じ、新年の明るく穏やかなお正月を迎えましょう。年越しってこうだったなぁと思い出させてくれる絵本です。

羽織、袴を身につけた、ね、うし、とら、う、たつ、み、うま、ひつじ、さる、とり、いぬ、い。

大人も子どもも、日本ならではのお正月を楽しみ、味わうことができます。

十二支の年越し

川端誠・作

十二支と言えば、まず最初はねずみです。

子はねずみ

ねじりはじまき

たすきがけ

正月じゅんびのはじまりだ

まずはみんなで餅をつく

力あまってぺったんこ

おやおやしりもち

こりゃいたい

こんなふうに、十二支の頭文字からできたあそびうたで年の瀬の様子がつづられています。そこに描かれる十匹を超える数のネズミたちは、板の間でねじりハチマキで餅をつき、できた餅をちぎって丸めて並べていく。足のついたのし板の上にきちんと並べられたたくさんの白い丸餅からは、ねずみたちの頑張りがうかがえます。

【餅つき】

餅米をひとばん水につけて

せいろでむし

正月がちかづけば

一家そうでで餅をつく

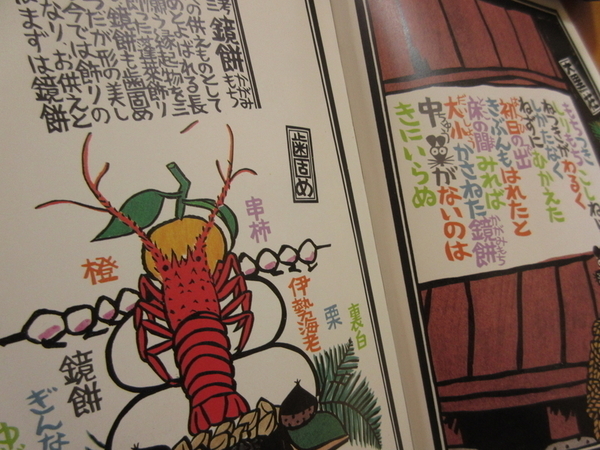

正月にまつわる語彙の解説も絵の一部になってます。

この本の魅力は、木版画の持つあたたかさです。ぶ厚い雪が積もった藁ぶき屋根の家、板の間、囲炉裏、鏡餅、しめ飾りなど、どの風景をみても、どこか懐かしく、ほっこりします。ちょこまかと餅つきに精を出すねずみ、酒に酔ってへべれけのトラなど、動物たちの表情はどれもユーモアにあふれ、フフッと思わず笑ってしまいます。

わが家の子どもたちが3つくらいだったでしょうか。小さくてまだきっと意味は分からなかったと思いますが、「読んで、読んで!」と大好きでした。細かいところまで丹念に描かれた動物たちの表情や、言葉遊びのようなリズム感のあるセリフが気に入ったのでしょうか、おかげで何度も何度も読みました。

作者の川端誠さんは、「十二支の年越し」をはじめとした十二支のシリーズのほか、『まんじゅうこわい』『じゅげむ』など落語を題材にした「らくごえほん」シリーズや、一つ目小僧やろくろっ首、ゆきおんななど、日本のお化けが出てくる「おばけえほん」シリーズでおなじみです。デビュー作は『鳥の島』で(上記の作品とは違ったテイストですがとてもいい絵本です)第5回絵本にっぽん賞を受賞されています。

以前ご本人がゲスト出演されていたラジオ番組で、「落語が大好きで、仕事中にずっと落語を流している」とおっしゃっていたのですが、流れるようなテンポのよい語り口は、こうしたところから生まれているのかもしれません。

人懐っこくてユニークな人物や動物たちが、昔ながらの日本の風景の中に散りばめられていて、ページをめくるたびに懐かしさを覚えます。

わが家にはあと2冊、十二支シリーズがあります。

十二支のお正月

川端誠・作

お正月にまつわる言葉が《正月考》として「その1 初日の出」から「その17 どんど焼き」まで解説されていて、ためになる絵本ですが、堅苦しいものではありません。

それぞれの正月考になぞらえたあそびうたが面白く、木版画の文字がすごくいいんです。

もちつき

しりもち こしねじり

ねつきがわるく

しかたなく

しずかにむかえた

初日の出…(後略)

正月考その3 鏡餅 かがみもち

年神への供え物として歯固めとよばれる長寿を願う縁起物を三方に飾った宝来飾りがある…(中略)…お供えといえばまずは鏡餅

全てを理解して読めるようになるのは、高学年~中学生くらいでしょうか。

長く楽しめる絵本です。

十二支のいろはがるた

川端誠・作

いろはかるたが4枚ずつ、読み札と絵札が見開きになっています。

絵本を読むというよりは、かるたあそびをしながら読み進めていく感じです。

そのページにはない絵札を読んでみたり、読む順番をばらばらにしたり、読み方は自由です。

それ、ここにないやつ!

子どもは読み札の文句をすぐに覚えてしまうので、字が読めなくてもまたく問題ありません。

おかめ八目 五目ならべ

■おかめ八目とは見ている人のほうがよくわかるということ

くさはらで 虫とり

■虫だってひっしでにげる そうかんたんにはとれない

読み札にはオリジナルの語彙の説明がついていて、これもおもしろいです。

どの札から読まれるのか、子どもはワクワク、最初の文字で「はい!」とその絵札を指さす。かるた取りみたいな読み聞かせ。

先の2冊よりも小さな子どもから楽しめます。

十二支が年を越して、お正月を迎え、かるたで遊ぶ。

年末年始ぴったりの絵本です。

実は、残念ながら、この3冊は現在はすでに絶版となっていて、書店で購入することができません。(ぜひとも復刻版を出して欲しい!)

図書館でしたら見ることができますので、機会があればぜひ。