2017年の秋、日本橋に滋賀県のアンテナショップが誕生しました。

「ここ滋賀」っていいます。

滋賀県の食べ物や飲み物、お土産品など、私にとっては見慣れたものも置かれています。

でも、

あれ、こんなのあったの?

と全然知らなかったものの方が多い。

故郷を離れて20数年、近頃年のせいか急に地元愛が芽生えてきた私。

懐かしさに惹かれて、何度か足を運ぶようになりました。

特におすすめは2階のレストランのランチ❤

1階には県内産の工芸品、お菓子、佃煮、地酒、信楽焼の器やタヌキの置物などが所狭しと並んでいます。もちろん鮒寿司も。

面白いのが、日本橋という場所で売られていると、不思議と高級感が漂って見えること。

見慣れたお菓子や佃煮も、雰囲気が違って見えるわ~。

そんなふうに見えるのは気のせい?

そうそう、気のせい、気のせい。

周囲の雰囲気、環境ってタイセツですね。

私は「銀座」とか「日本橋」といった類の地名に弱い人間みたいです。

それはさておき、2月16日「ここ滋賀」で開かれたセミナーをのぞいてきました。

ここ滋賀セミナー「石山寺・三井寺の歴史と文化を巡る」

アンテナショップでセミナーってどんな感じなんだろう?

アットホームでいい雰囲気だったよ

「ここ滋賀」の2階にあるレストラン「日本橋 滋乃味」が会場でした。

それほど広い場所ではないので、申込制で先着20人。

参加費は無料です。

参加者はおよそ20人で、ざっと見たところ20代~60代くらい。

8割が女性という感じでした。

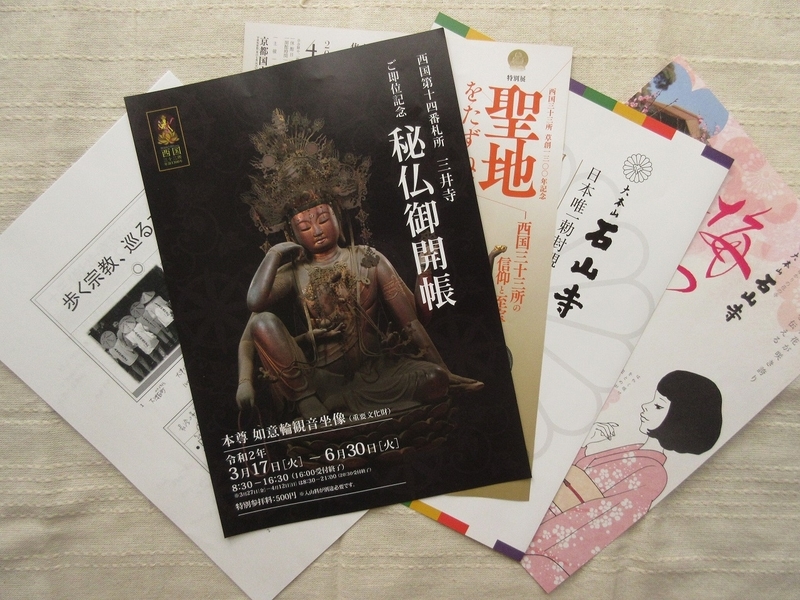

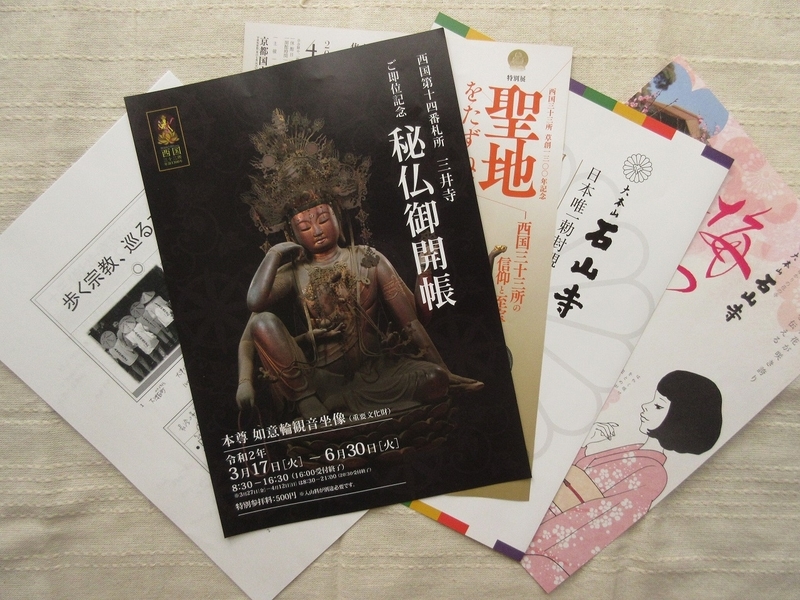

普段、お食事するテーブルには、セミナーの資料がセッティングされていました。

袋の中には、セミナーのテーマになっている三井寺と石山寺の資料がたくさん入っておりました。

三井寺と石山寺は滋賀県の県庁所在地、大津市にあるお寺で、西国三十三所の札所になっています。

そちらのご住職が来てくださって、お寺にまつわる歴史や仏教のお話を伺いました。

西国三十三所の十三番札所の石山寺、十四番札所の三井寺では、3月に天皇陛下のご即位を記念して、本来は33年に一度しか見られないご本尊を特別公開されます。

資料と画像をまじえ、ところどころ脱線しながらも、素人にもわかりやすく、興味深いお話でした。

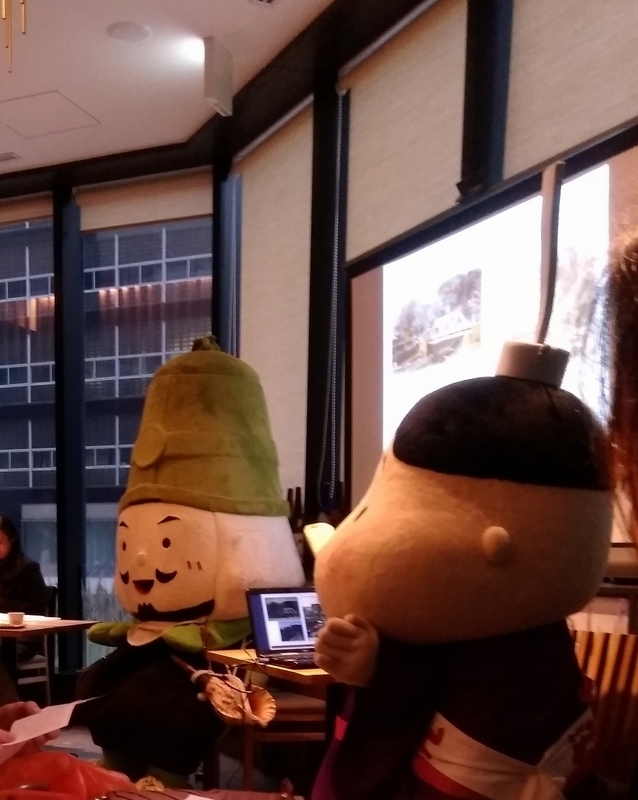

マスコットキャラクターの三井寺のべんべんと石山寺の大津光ルくんもご苦労さまでした。

東京日本橋「ここ滋賀」では、15時から石山寺の文化講座が始まります。

— 石山寺 Ishiyamadera (@Ishiyamadera_T) 2020年2月15日

大津光ルくんとべんべんも来てくれました😊 pic.twitter.com/oA9dNMVTPJ

最後は三井寺の境内でしか販売されていない和菓子をいただいてお開きとなりました。

ごちそうさまでした。

セミナーの(率直な)感想

実は私は生まれも育ちも大津です。

私にとっての三井寺、石山寺といえば

毎年初詣に行く、毎日通学で前を通る、祭りに行く、花見に行く、散歩にもいく

そんなお寺です。

ところが、あまりに身近にありすぎて、今までお寺の由来とか歴史とか考えたこともなかったのです。

ちなみに、私が知っているのはせいぜいこの程度。

三井寺は大津の中心部にあって、京阪電車の三井寺駅から歩いて10分くらい。

琵琶湖を見下ろせる少し高台の場所にあります。

釣鐘が有名で、歌川広重の浮世絵「三井の晩鐘」に描かれたほど。

ここの鐘はいい音で有名なんやで~

と子どもの頃に教わりました。

近くに琵琶湖疎水が流れていて、ここの桜は最高にきれいです。

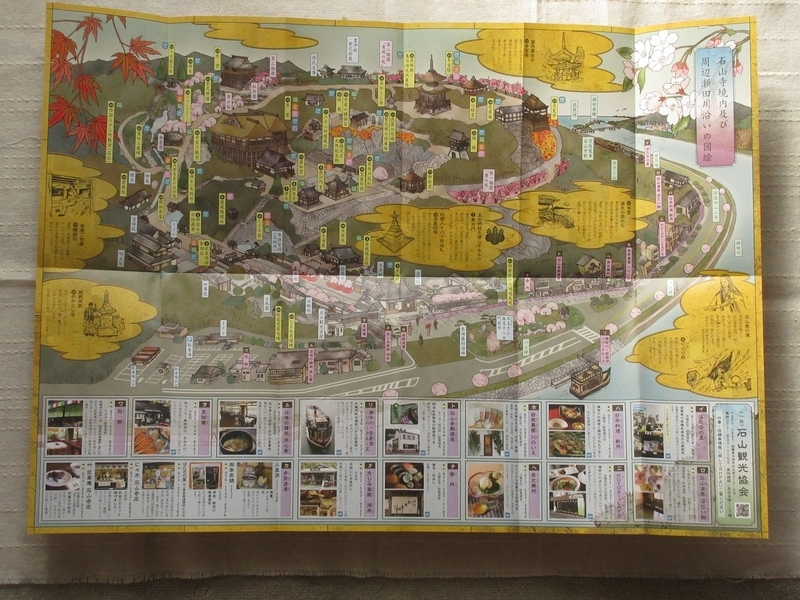

石山寺は、三井寺より南にあって、京阪電車の終点「石山寺」(螢谷ともいう)から歩いて10くらい。琵琶湖から流れ出る瀬田川のそば、川を見下ろす高台にあります。天然記念物のすごく大きな石があります。

川の向うの山から上る月をみて紫式部が源氏物語の構想を練って書き始めた、と聞かされていた私は、百人一首で一番最初に紫式部の歌を覚えました。

お寺には源氏の間という場所があり、紫式部(の人形)が、いつも変わらず座っています。

お粗末です…

そこで、「ここはひとつ勉強してくるぞ!」と気合を入れて出かけたのでした。

大津から来られた、二つのお寺のご住職と観光協会の方。

みなさんのお話を聞いていると、実家に帰ったような気分になりました。

学生時代、仏教の話を聞くと舟を漕ぎ始めるような私でしたが、まったくそのような睡魔は襲ってきませんでした。

なぜなら

とにかく「しゃべり」(はなしことば)、が懐かしすぎた。

僧侶→「ぼんさん」、観音さま→「かんのんさん」、不動如来→「おふどうさん」といった名称や、お祭りや行事などの話題、地元の地名、駅名、などなど

ああ、そうそう、しってるしってる!

それ以前に、話のテンポ、言葉の端ばしに出る語尾の音程(?)、微妙なイントネーションに耳がピクピク反応してしまった…

海外で日本人街に行ったときに感じる「ホーム」のようなものです。

結局、ありがたいお話より、耳に心地よい方言に癒されまくった1時間半となってしまいました。

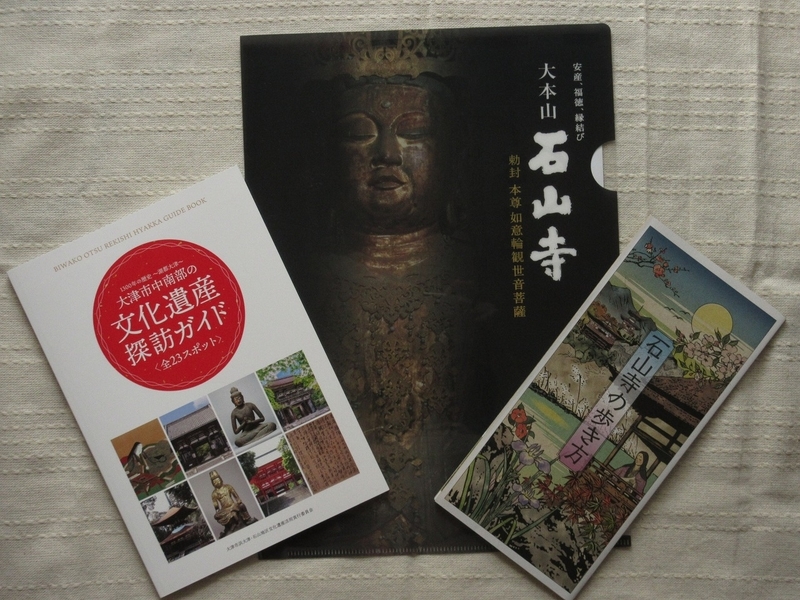

驚きのガイドブック

そして驚いたこともありました。それは案内資料の多いこと!

ひえぇ~

地元にこんなガイドブックがあったのか!?

あの、三井寺が!

あの、石山寺が!

こんなに写ってる!

まるで知り合いがテレビに出たような感動と驚きでした。

クリアファイルまであるじゃない!

石山寺の見取り図を初めて見て、こんなに広かったんだと知りました。

パワースポットなんてあるの知らなかった。

灯台下暗し!

どれもこれも見たことないぞ、どこで手に入るんだろう?

おそらく私が地元を離れなかったら見ることがなかった資料かもしれません。

ほんとに、こんなの、いつ作ってたの!?

実家の両親は知ってるのか?

隣近所のおばちゃんたちも見たことあるんだろうか?

こんなに美しい写真で地元が紹介されているガイドブックがあったなんて!

というわけで、文化的なセミナーに参加したにもかかわらず、内容はそっちのけで故郷の空気に癒されました。

自分の故郷の良さを見直すことができました。

和菓子もお茶も大変おいしくいただきました。

飛び入りでしたが、思い切って参加してよかったです。

とてもお得な、楽しい時間を過ごさせていただきました。

関係者の皆さま、ありがとうございました!

SHIGA'S GUIDE のご紹介

「ここ滋賀」では毎月発行している冊子があります。

表紙の切り絵がとても気に入っています!

この切り絵の中には、季節の花や鳥、ガイドのテーマになるモチーフが描かれているんです。(写真中央の2月号は梅にうぐいす、甲賀忍者のねずみと手裏剣、そして忍者屋敷)

早川鉄平さんという滋賀県在住の切り絵作家の作品で「ここ滋賀」の屋上にはこんな作品もありました。

このSHIGA'S GUIDEには、

県内の伝統や文化を守り続ける方や新しい挑戦をしている方々の紹介

旅行案内

県内のイベント案内(3月号では長浜の盆梅展、湖西のザゼンソウ群生地、近江八幡節句人形めぐり、びわ湖大津・光秀大博覧会)

ここ滋賀のイベントやフェア

などが紹介されています。(HPでも見られます)

ここまでお付き合いありがとうございました。